食中毒リスクを減らす!卵の加熱時間・温度早見表&安全な卵料理レシピ

卵って栄養満点で美味しいですよね。でも、食中毒の心配もちょっと気になる…という方も多いのではないでしょうか? 実は、卵の加熱時間や温度をしっかり管理することで、食中毒のリスクをグッと減らすことができるんです。

この記事を読めば、もう卵の食中毒は怖くありません!安心して、美味しい卵料理を楽しみましょう。

卵による食中毒の危険性

卵は栄養価が高く、様々な料理に活用できる便利な食材ですが、食中毒のリスクも潜んでいます。特に気を付けたいのがサルモネラ菌による食中毒です。生卵や加熱が不十分な卵を摂取することで、感染する可能性があります。サルモネラ菌以外にも、卵が原因となる食中毒は存在します。安全に卵を食べるためには、正しい知識と適切な加熱が不可欠です。

サルモネラ菌による食中毒

サルモネラ菌は鶏の腸内に生息し、卵の殻の表面や内部に付着していることがあります。感染すると、吐き気、嘔吐、下痢、腹痛、発熱などの症状が現れます。乳幼児や高齢者、免疫力が低下している人は重症化しやすいので、特に注意が必要です。サルモネラ菌による食中毒は、適切な加熱によって予防できます。

サルモネラ菌は75℃で1分以上加熱することで死滅します。

食中毒を防ぐための卵の選び方

食中毒を予防するためには、卵の選び方にも注意が必要です。新鮮な卵を選び、ひび割れや汚れのある卵は避けるようにしましょう。また、購入した卵は冷蔵庫で保存し、賞味期限内に消費することが大切です。

| ポイント | 詳細 |

|---|---|

| パックされた卵を選ぶ | パックされていない卵は、輸送中にひび割れや汚染が起こる可能性が高いため、パックされた卵を選びましょう。 |

| 賞味期限を確認 | 賞味期限は、生食できる期限です。加熱調理する場合は、賞味期限が少し過ぎても問題ない場合もありますが、できるだけ期限内に消費しましょう。 |

| 殻の状態をチェック | ひび割れや汚れのある卵は、サルモネラ菌などの細菌が侵入している可能性があります。避けるようにしましょう。 |

| 冷蔵庫で保存 | 卵は低温で保存することで、菌の増殖を抑えることができます。購入後は速やかに冷蔵庫に入れましょう。 |

| 割れた卵はすぐに使う | 万が一、卵を割ってしまった場合は、速やかに加熱調理して食べましょう。割れた卵を長時間放置すると、菌が増殖するリスクが高まります。 |

これらの点に注意し、卵を安全に美味しく食べましょう。

卵の加熱時間と温度早見表

卵を加熱する際、中心温度が適切な温度に達することで食中毒のリスクを減らすことができます。下記の表は、卵の状態と加熱時間、中心温度の目安を示したものです。ただし、卵の大きさや加熱器具によって多少の差が生じるため、あくまで目安としてご活用ください。

上記の時間は、Mサイズの卵を沸騰したお湯で加熱した場合の目安です。卵のサイズが大きい場合は加熱時間を長めに、小さい場合は短めに調整してください。また、冷蔵庫から出したばかりの冷たい卵を使用する場合は、加熱時間を少し長めにする必要があります。

卵黄と卵白の加熱温度の違い

卵黄と卵白では、固まる温度が異なります。卵白は約60~65℃、卵黄は約65~70℃で固まり始めます。半熟卵を作る際は、この温度差を利用することで、卵白は固まり、卵黄はとろりとした状態に仕上げることができます。

加熱時間と温度の関係

加熱時間と温度は密接に関係しています。加熱時間が長くなるほど、卵の中心温度は上昇し、より固くなります。お好みの固さに合わせて加熱時間を調整しましょう。

半熟卵を作る際の注意点

半熟卵は、中心部が加熱不足になる可能性があり、サルモネラ菌による食中毒のリスクが高まります。特に、小さなお子さん、高齢者、妊娠中の方などは、半熟卵の摂取を控えることをおすすめします。

新鮮な卵を選び、適切な温度と時間で加熱することで、安全でおいしい半熟卵を作ることができます。冷蔵庫で2週間以上保存した卵は、半熟卵には使用せず、しっかり加熱してから食べましょう。

電子レンジでの加熱について

電子レンジで卵を加熱する場合、卵が破裂する危険性があります。殻付きの卵を電子レンジで加熱することは避けましょう。割卵した卵を加熱する場合は、黄身をフォークなどで数カ所刺してから加熱することで、破裂を防ぐことができます。ただし、加熱時間は機種によって異なるため、様子を見ながら加熱時間を調整してください。

低温調理器での加熱について

低温調理器を使用することで、中心温度を正確にコントロールし、理想的な半熟卵を作ることができます。低温調理器を使用する場合は、メーカーの取扱説明書をよく読んで、適切な温度と時間で加熱しましょう。

卵料理別の安全な加熱方法

卵料理によって適切な加熱時間や温度は異なります。ここでは、代表的な卵料理の安全な加熱方法を紹介します。

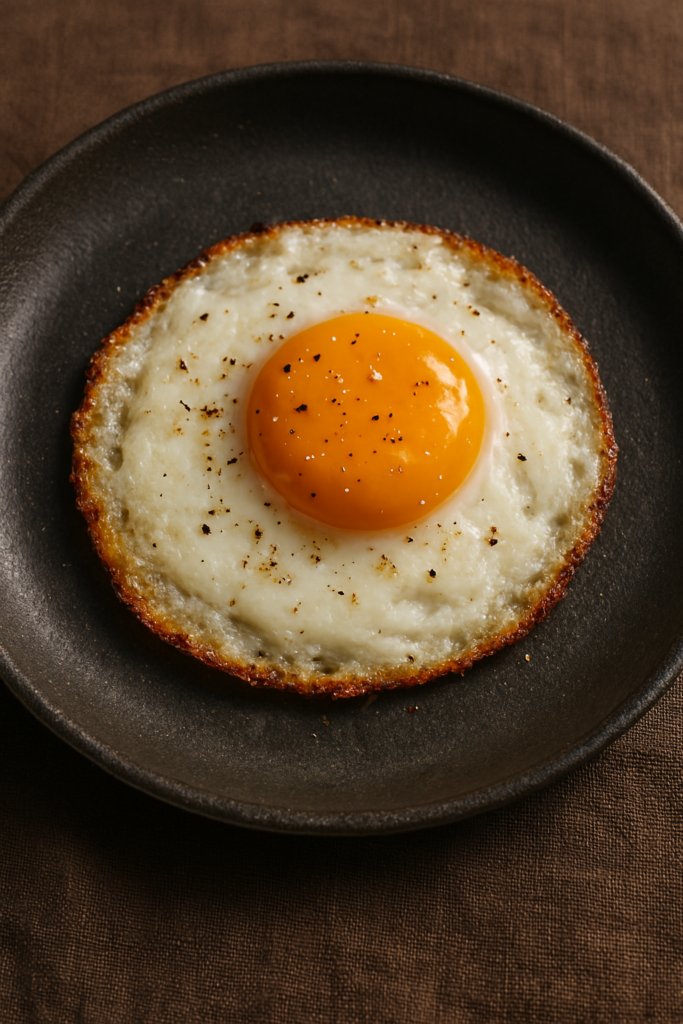

目玉焼き

目玉焼きは、黄身をどの程度加熱するかで食中毒のリスクが変わります。しっかり加熱したい場合は、両面を焼き、黄身が固まるまで加熱しましょう。半熟状態を楽しむ場合は、加熱時間を短くしますが、サルモネラ菌のリスクを理解した上で食べるようにしましょう。中心温度が70℃で1分間加熱することが推奨されています。

白身は60℃で数分加熱すれば固まりますが、黄身は65℃~70℃で固まり始めます。黄身を半熟にしたい場合は、白身が固まった後、蓋をして弱火で数分加熱するか、少量の水を加えて蒸し焼きにすると、白身を焦がさずに黄身を半熟にすることができます。

ゆで卵

ゆで卵は、沸騰したお湯で茹でることでサルモネラ菌のリスクを減らすことができます。固ゆで卵の場合、沸騰後10分以上茹でることで中心部まで十分に加熱されます。半熟卵の場合は、沸騰後6~7分程度が目安ですが、中心温度が70℃に達していることを確認することが重要です。冷蔵庫から出したばかりの卵を使う場合は、茹で時間を調整する必要があります。

| ゆで時間 | 状態 |

|---|---|

| 6~7分 | 半熟 |

| 8~9分 | とろとろ |

| 10分以上 | 固ゆで |

卵の殻にヒビが入っている場合は、雑菌が侵入している可能性があるため、使用を控えましょう。

温泉卵

温泉卵は、比較的低温で長時間加熱することで作られます。家庭で作る場合は、温度管理が難しいため、食中毒のリスクが高まります。市販の温泉卵は、製造過程で適切な加熱処理がされているため、比較的安全に食べることができます。

スクランブルエッグ

スクランブルエッグは、卵液をかき混ぜながら加熱するため、全体に火が通りやすく、サルモネラ菌のリスクは比較的低い料理です。しかし、完全に火が通るまで加熱することが重要です。とろとろの状態を残したい場合でも、中心部まで十分に加熱されていることを確認しましょう。

ふわふわスクランブルエッグを作るコツ

強火で一気に加熱するのではなく、中火~弱火でじっくり加熱することで、ふわふわのスクランブルエッグを作ることができます。牛乳や生クリームを加えるのもおすすめです。

オムレツ

オムレツは、卵液を薄く焼き、具材を包んで作る料理です。卵液の中心部まで火が通るように、弱火でじっくりと加熱することが重要です。半熟状態に仕上げたい場合は、中心温度が70℃に達していることを確認しましょう。

具材の加熱にも注意

オムレツに肉や魚介類などの具材を加える場合は、具材も十分に加熱されている必要があります。特に鶏肉や豚肉は、中心部までしっかりと火を通しましょう。

サルモネラ菌以外の食中毒リスク

卵はサルモネラ菌以外にも、食中毒の原因となる細菌が付着している可能性があります。適切な取り扱いと加熱を怠ると、健康被害を引き起こすリスクがあります。特に免疫力が低い乳幼児や高齢者は注意が必要です。

腸炎ビブリオ

腸炎ビブリオは、海水中に生息する細菌で、魚介類を介して人体に感染します。卵自体に付着することは稀ですが、調理器具や手指を介して二次汚染される可能性があります。生卵や半熟卵を食べる際は、調理器具の衛生管理と手指の洗浄を徹底しましょう。

腸炎ビブリオによる食中毒は、下痢、腹痛、嘔吐、発熱などの症状を引き起こします。夏場に発生しやすいため、特に注意が必要です。卵料理だけでなく、魚介類の取り扱いにも注意を払いましょう。

黄色ブドウ球菌

黄色ブドウ球菌は、人の皮膚や鼻腔などに常在する細菌です。卵自体への付着は少ないですが、調理者の手指を介して卵料理に混入することがあります。黄色ブドウ球菌は、エンテロトキシンという毒素を産生し、この毒素が食中毒を引き起こします。エンテロトキシンは熱に強く、通常の加熱では分解されません。

黄色ブドウ球菌による食中毒の症状は、嘔吐、吐き気、腹痛、下痢などです。潜伏期間が短く、食後数時間で発症することが特徴です。卵料理を室温で長時間放置すると、黄色ブドウ球菌が増殖し、エンテロトキシンが産生されるリスクが高まります。作った料理はすぐに食べ、食べ残りは冷蔵庫で保存し、再加熱を徹底しましょう。

| 細菌名 | 主な症状 | 潜伏期間 | 予防策 |

|---|---|---|---|

| 腸炎ビブリオ | 激しい腹痛、水のような下痢、嘔吐、発熱 | 数時間~2日 | 魚介類を生で食べない、調理器具の衛生管理、手指の洗浄 |

| 黄色ブドウ球菌 | 吐き気、嘔吐、腹痛 | 30分~7時間 | 手指の洗浄、調理器具の衛生管理、食品の適切な保存温度管理 |

これらの食中毒は、適切な加熱と衛生管理によって予防できます。卵を扱う際には、これらのリスクを意識し、安全な調理を心がけましょう。

食中毒になった時の対処法

卵料理を食べた後、体調に異変を感じたら、食中毒の可能性を疑いましょう。食中毒は、軽度の場合もあれば重症化する場合もあり、適切な対処が重要です。まずは落ち着いて、以下の点を確認し、対処するようにしてください。

症状と潜伏期間

食中毒の症状は原因となる菌によって様々ですが、サルモネラ菌による食中毒では、吐き気、嘔吐、下痢、腹痛、発熱などの症状が現れます。腸炎ビブリオによる食中毒では、激しい腹痛、水のような下痢、発熱、嘔吐などがみられます。黄色ブドウ球菌による食中毒では、吐き気、嘔吐、腹痛などが主な症状です。食中毒の潜伏期間も原因となる菌によって異なり、サルモネラ菌の場合は6時間から72時間、腸炎ビブリオの場合は5時間から20時間、黄色ブドウ球菌の場合は30分から6時間程度です。

| 原因菌 | 主な症状 | 潜伏期間 |

|---|---|---|

| サルモネラ菌 | 吐き気、嘔吐、下痢、腹痛、発熱 | 6時間〜72時間 |

| 腸炎ビブリオ | 激しい腹痛、水のような下痢、発熱、嘔吐 | 5時間〜20時間 |

| 黄色ブドウ球菌 | 吐き気、嘔吐、腹痛 | 30分〜6時間 |

症状の重さや持続時間には個人差があります。軽い症状でも、様子を見ずに適切な対処をすることが大切です。

医療機関への受診

食中毒の疑いがある場合は、自己判断せずに医療機関を受診しましょう。特に、以下の場合は速やかに医療機関を受診することが重要です。

脱水症状がひどい場合

嘔吐や下痢が続くと、体内の水分と電解質が失われ、脱水症状を引き起こす可能性があります。脱水症状がひどい場合は、点滴治療が必要になることもあります。乳幼児や高齢者は脱水症状になりやすいため、特に注意が必要です。口渇、めまい、尿量の減少、意識障害などの症状が現れたら、すぐに医療機関を受診しましょう。

高熱が続く場合

高熱が続く場合は、重症化している可能性があります。38度以上の高熱が続く場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。

血便が出る場合

血便が出る場合は、腸管が損傷している可能性があります。血便が出た場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。

医療機関を受診する際は、食べたもの、症状、発症時間などを医師に伝えましょう。また、嘔吐物や便を保管しておくと、原因究明に役立つことがあります。

食中毒は、適切な対処をすることで重症化を防ぐことができます。少しでも異変を感じたら、落ち着いて対処し、必要に応じて医療機関を受診するようにしましょう。

安全でおいしい卵料理レシピ

食中毒の心配なく、卵を美味しく安全に食べられるレシピを厳選してご紹介します。加熱温度と時間をしっかり守って、安心してお召し上がりください。

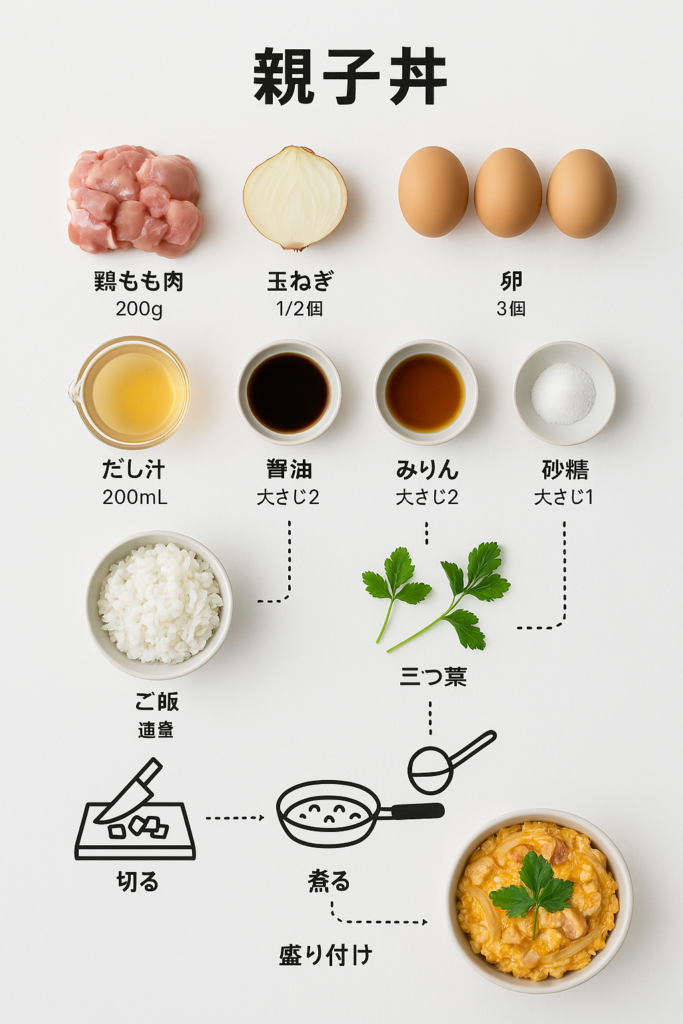

親子丼

定番の親子丼は、鶏肉と卵の絶妙なバランスが魅力です。とろとろの卵と甘辛いタレがご飯によく合います。

材料(2人分)

- 鶏もも肉:200g

- 玉ねぎ:1/2個

- 卵:3個

- だし汁:200ml

- 醤油:大さじ2

- みりん:大さじ2

- 砂糖:大さじ1

- ご飯:適量

- 三つ葉:適量

作り方

- 鶏肉は食べやすい大きさに切り、玉ねぎは薄切りにします。

- 鍋にだし汁、醤油、みりん、砂糖を入れて煮立て、鶏肉と玉ねぎを加えて煮ます。

- 鶏肉に火が通ったら、溶き卵を回し入れ、半熟状になったら火を止めます。

- 丼にご飯を盛り、親子丼の具材をのせ、三つ葉を添えて完成です。

鶏肉は中心部までしっかり火を通し、卵は半熟程度に加熱することで、食中毒のリスクを軽減できます。

6.2 卵焼き

お弁当やおつまみに最適な卵焼き。甘めのだし巻き卵や、チーズや野菜を入れたアレンジ卵焼きなど、バリエーションも豊富です。

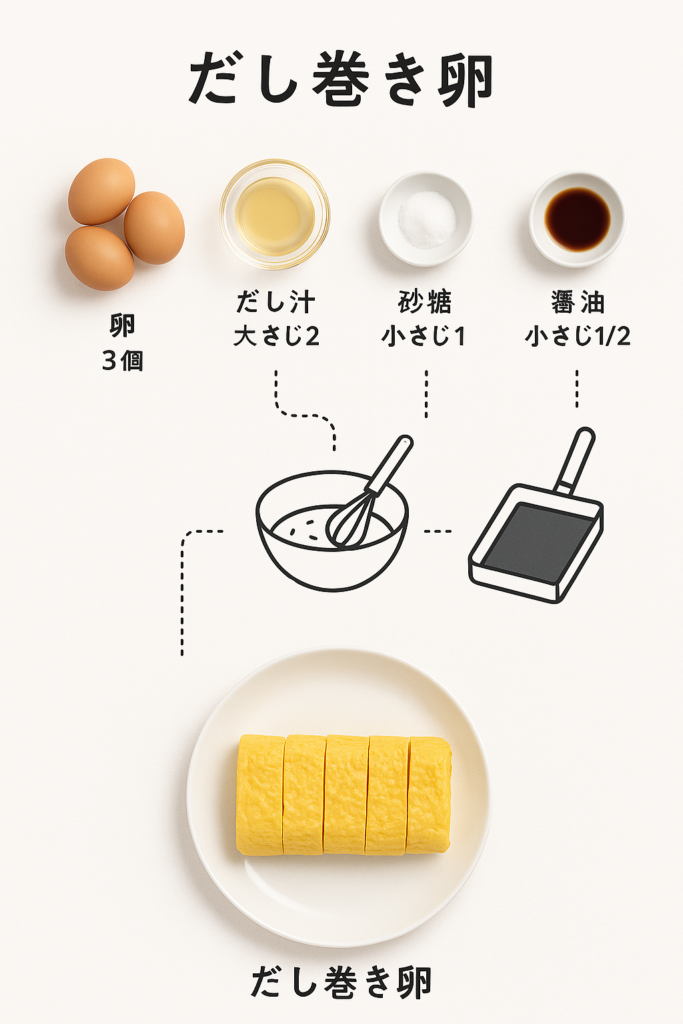

だし巻き卵

甘めの味付けが特徴のだし巻き卵は、お弁当の定番おかずです。

材料(2人分)

- 卵:3個

- だし汁:大さじ2

- 砂糖:小さじ1

- 醤油:小さじ1/2

- サラダ油:適量

作り方

- 卵を割りほぐし、だし汁、砂糖、醤油を加えて混ぜ合わせます。

- 卵焼き器にサラダ油を熱し、卵液を少量流し込んで薄く焼き、奥に巻き込みます。

- 残りの卵液を数回に分けて流し込み、同様に焼きながら巻き込んでいきます。

- .残りの卵液を数回に分けて流し込み、同様に焼きながら巻き込んでいきます。

卵液を数回に分けて加熱することで、卵全体に火が通りやすくなり、食中毒の予防につながります。

チーズ入り卵焼き

とろけるチーズを加えた、子供も喜ぶ一品。

材料(2人分)

- 卵:3個

- とろけるチーズ:30g

- 牛乳:大さじ1

- 塩:少々

- サラダ油:適量

作り方

- 卵を割りほぐし、牛乳、塩を加えて混ぜ合わせます。

- 卵焼き器にサラダ油を熱し、卵液の半量を流し込みます。

- とろけるチーズを中央にのせ、卵液の残りを流し込み、チーズを包み込むように焼き上げます。

- 両面に焼き色がついたら完成です。

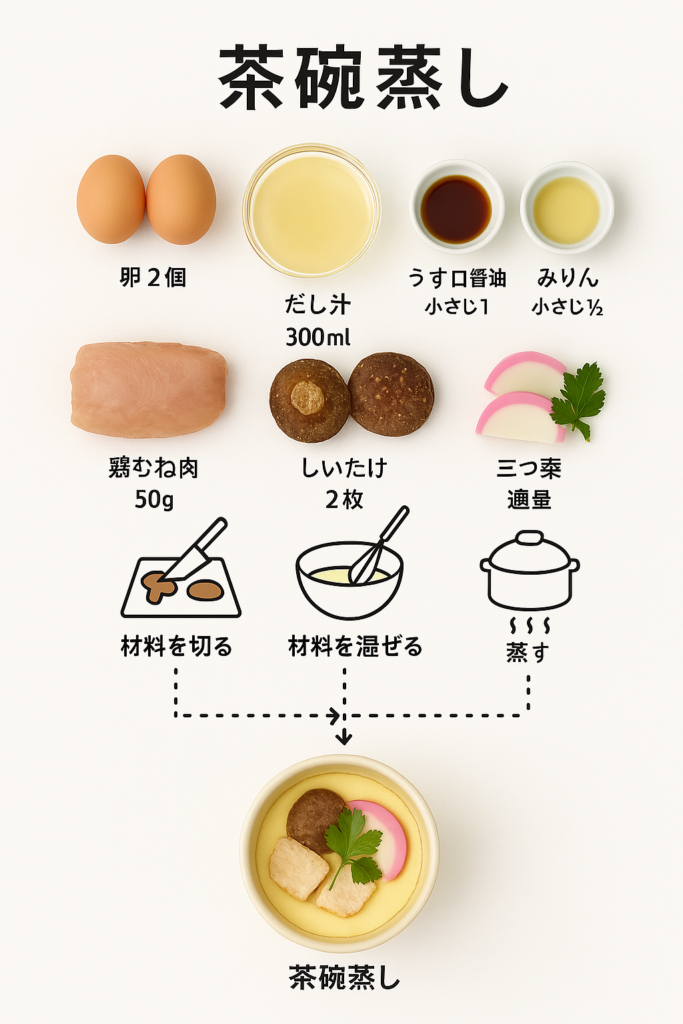

茶碗蒸し

なめらかで優しい味わいの茶碗蒸しは、食欲がない時にもおすすめです。具材はお好みでアレンジできます。

材料(2人分)

- 卵:2個

- だし汁:300ml

- 薄口醤油:小さじ1

- みりん:小さじ1/2

- 鶏むね肉:50g

- しいたけ:2枚

- かまぼこ:2切れ

- 三つ葉:適量

作り方

- 鶏むね肉は小さめに切り、しいたけは薄切り、かまぼこは飾り切りにします。

- 卵を割りほぐし、だし汁、薄口醤油、みりんを加えて混ぜ合わせ、茶こしで濾します。

- 茶碗蒸し用の器に鶏肉、しいたけ、かまぼこを入れ、卵液を注ぎます。

- 蒸し器に熱湯を沸かし、器を並べて強火で5分、弱火で10~15分蒸します。

- 竹串を刺して透明な汁が出てきたら蒸し上がりです。三つ葉を添えて完成です。

茶碗蒸しは、中心部までしっかり加熱することが重要です。蒸す時間を調整し、固まるまで加熱しましょう。

まとめ

この記事では、卵による食中毒のリスクと、その予防策について詳しく解説しました。卵は栄養価の高い食材ですが、サルモネラ菌などによる食中毒の危険性も潜んでいます。特に抵抗力の弱い乳幼児や高齢者は重症化しやすいので、十分な注意が必要です。

食中毒予防の最も重要なポイントは、卵の中心部までしっかりと加熱することです。卵黄と卵白では凝固する温度が異なり、卵白は約70℃、卵黄は約78℃で凝固が始まります。そのため、半熟卵を作る際は中心温度に注意し、70℃で1分以上加熱することが推奨されます。黄身までしっかり火を通したい場合は、沸騰後10分以上の加熱が安心です。

また、卵料理別の安全な加熱方法についても紹介しました。目玉焼きやオムレツなど、卵黄を生で食べる場合は、新鮮な卵を選び、賞味期限内に消費するようにしましょう。調理器具の衛生管理も大切です。生卵を使う場合は、サルモネラ菌汚染のリスクを理解した上で、自己責任で食べるようにしてください。

万が一、食中毒の症状が出た場合は、自己判断せずに医療機関を受診しましょう。この記事を参考に、安全でおいしい卵料理を楽しんでください。