コスパ最強の完全栄養食!卵と納豆で実現する健康的な食生活と簡単アレンジ術

忙しい毎日の中で、手軽で栄養バランスに優れた食事を摂りたいと思いませんか?実は、スーパーで数百円で手に入る「卵と納豆」の組み合わせが、驚くほど優れた完全栄養食になるんです。

1食あたり100円前後で栄養満点の食事が実現できる経済性も魅力です。この記事を読めば、家族みんなの健康を支える卵と納豆の無限の可能性が見えてきます!

1. 完全栄養食としての卵と納豆の魅力

毎日の食事で「何を食べるか」と考えるとき、栄養バランスと経済性を両立させるのは意外と難しいものです。しかし、身近な食材である「卵」と「納豆」を組み合わせることで、驚くほど栄養価の高い完全栄養食が実現できるのをご存知でしょうか?

1.1 完全栄養食とは何か

「完全栄養食」とは、人間が健康を維持するために必要な栄養素をバランスよく含む食品や食事のことを指します。理想的には、たんぱく質、脂質、炭水化物の三大栄養素に加え、ビタミン、ミネラル、食物繊維などをバランスよく含んでいることが条件となります。

完全栄養食の基準は以下の要素を満たすことが一般的です:

- 必須アミノ酸をすべて含むたんぱく質の供給源

- 必須脂肪酸を含む良質な脂質

- エネルギー源となる適切な炭水化物

- ビタミンとミネラルの十分な含有量

- 適切な食物繊維量

市販の完全栄養食ブランドが増える中、卵と納豆という日本の食卓に馴染みのある食材で完全栄養食に近づけることができるのは、大きなメリットといえるでしょう。

1.2 卵の栄養価と健康効果

卵は古くから「完全食品」と呼ばれるほど、栄養価の高い食材です。一つの卵の中に、ひよこが育つために必要な栄養素がぎっしりと詰まっています。

| 栄養素 | 含有量(1個あたり/約60g) | 効果・役割 |

|---|---|---|

| たんぱく質 | 約7g | 筋肉の形成、免疫機能の維持 |

| ビタミンA | 約150μg | 視力維持、皮膚の健康 |

| ビタミンD | 約1.9μg | カルシウム吸収促進、骨の健康 |

| ビタミンB2 | 約0.4mg | エネルギー代謝、皮膚や粘膜の健康維持 |

| ビタミンB12 | 約0.5μg | 赤血球形成、神経機能維持 |

| 葉酸 | 約45μg | 細胞の生成、DNA合成 |

| コリン | 約147mg | 脳機能、肝機能の維持 |

| レシチン | 約1.7g | 脳の発達、肝機能向上 |

卵の特筆すべき点は、たんぱく質の質にあります。日本運動生理学会の論文によると、卵のたんぱく質は「生物価」という指標で100と評価され、人間が利用できる理想的なアミノ酸バランスを持っています。

また、卵黄に含まれるルテインとゼアキサンチンは目の健康に良いとされ、加齢による黄斑変性症のリスク低減に役立つ可能性が研究で示されています。

1.3 納豆の栄養価と健康効果

納豆は発酵食品の代表格であり、大豆の栄養価に納豆菌の発酵による付加価値が加わった、日本が世界に誇る伝統食品です。

| 栄養素 | 含有量(1パック50gあたり) | 効果・役割 |

|---|---|---|

| たんぱく質 | 約8g | 筋肉形成、代謝促進 |

| 食物繊維 | 約3g | 腸内環境改善、便秘予防 |

| ビタミンK2 | 約800μg | 骨の形成、血液凝固 |

| ビタミンB2 | 約0.12mg | エネルギー代謝、抗酸化作用 |

| 鉄分 | 約1.2mg | 貧血予防、酸素運搬 |

| カルシウム | 約45mg | 骨・歯の形成、神経伝達 |

| ナットウキナーゼ | 約1000FU | 血栓溶解、血流改善 |

| ポリアミン | 約6mg | 細胞の成長・再生、抗老化 |

納豆の最大の特徴は、発酵過程で生成される「ナットウキナーゼ」という酵素です。日本栄養・食糧学会誌の研究によれば、ナットウキナーゼには血栓を溶かす作用があり、心筋梗塞や脳梗塞などの予防に役立つ可能性が示唆されています。

また、納豆に豊富に含まれるビタミンK2は、骨の健康維持に重要な役割を果たします。納豆を定期的に摂取する高齢者は骨粗しょう症のリスクが低いという研究結果も報告されています。

さらに納豆には「納豆菌」という善玉菌が含まれており、腸内環境を整えてくれる効果も期待できます。腸内環境の改善は免疫力アップや美肌効果にもつながるとして注目されています。

1.4 卵と納豆を組み合わせる栄養学的メリット

卵と納豆、それぞれが優れた栄養価を持っていますが、この2つを組み合わせることで、相乗効果が生まれます。

栄養素の補完関係を見てみましょう:

- 卵が豊富なビタミンB12と納豆の葉酸が協力して、赤血球の生成をサポート

- 卵のビタミンDと納豆のビタミンK2が連携して、カルシウムの吸収と骨への定着を促進

- 卵のレシチンと納豆の食物繊維が協力して、コレステロールバランスを調整

- 卵のたんぱく質と納豆のたんぱく質で、全ての必須アミノ酸をカバー

卵と納豆の組み合わせは、互いに不足している栄養素を補い合う理想的な関係性を持っています。例えば、卵には食物繊維がほとんど含まれていませんが、納豆にはたっぷり含まれています。逆に、納豆が比較的少ないビタミンB12やビタミンDは卵で補うことができるのです。

また、栄養学的に見ても、動物性たんぱく質(卵)と植物性たんぱく質(納豆)を組み合わせることで、アミノ酸スコアが向上し、たんぱく質の利用効率が高まります。日本栄養・食糧学会の研究でも、異なる食品群からのたんぱく質摂取の重要性が指摘されています。

価格面でも、卵と納豆は他の高タンパク食品(肉や魚)と比較して非常にリーズナブルな価格で入手できるため、「コスパ最強の完全栄養食」と呼ぶにふさわしい組み合わせと言えるでしょう。

次章では、この栄養豊富な組み合わせが私たちの健康にもたらす具体的な効果について詳しく解説していきます。

2. コスパ最強の完全栄養食が健康にもたらす効果

卵と納豆は、日本の食卓に欠かせない食材でありながら、その栄養価の高さからコスパ最強の完全栄養食として注目されています。これらを日常的に摂取することで、様々な健康効果が期待できます。ここでは、卵と納豆が私たちの健康にもたらす素晴らしい効果について詳しく見ていきましょう。

2.1 タンパク質摂取による筋力維持と増強

卵と納豆は、どちらも良質なタンパク質を豊富に含んでいます。特に卵に含まれるタンパク質は、生物価100と呼ばれる人間の体内で最も効率よく利用できるとされています。

納豆100gには約16gのタンパク質が含まれ、卵1個(Mサイズ)には約6〜7gのタンパク質が含まれています。これらを組み合わせることで、一食で必要なタンパク質量の多くを簡単に摂取できるのです。

| 食品 | タンパク質量 | 特徴 |

|---|---|---|

| 卵(1個・Mサイズ) | 約6.2g | 生物価100の完全タンパク質 |

| 納豆(1パック・50g) | 約8.3g | 植物性タンパク質で消化吸収が良い |

| 卵1個+納豆1パック | 約14.5g | 動物性と植物性のタンパク質をバランスよく摂取 |

厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2020年版)」によると、成人の1日あたりのタンパク質推奨量は体重1kgあたり約0.72gとされています。たとえば、体重60kgの人なら約43gのタンパク質が必要です。卵と納豆を組み合わせた朝食だけで、その約3分の1を摂取できることになります。

タンパク質は筋肉の材料となるだけでなく、筋肉の修復や維持にも重要な役割を果たします。特に加齢とともに筋肉量が減少する「サルコペニア」の予防には、十分なタンパク質摂取が欠かせません。アメリカ国立医学図書館の研究によると、高齢者の筋力低下予防には良質なタンパク質の摂取が効果的であることが示されています。

また、運動を習慣にしている方にとっても、卵と納豆の組み合わせは理想的です。トレーニング後のタンパク質補給に最適で、筋肉の修復と成長を促進します。筋トレの専門家によると、運動後30分以内のタンパク質摂取が最も効果的とされていますが、卵と納豆なら手軽に調理できるので、この「ゴールデンタイム」を逃さず栄養補給できます。

2.2 ビタミン・ミネラル補給と免疫力向上

卵と納豆には、様々なビタミンやミネラルも豊富に含まれており、これらの栄養素は免疫力の向上に大きく貢献します。

卵には、ビタミンA、D、E、B群(B2、B12など)が含まれています。特にビタミンDは、免疫細胞の働きを活性化させる重要な栄養素で、日本人に不足しがちな栄養素の一つです。国際的な医学研究によると、ビタミンDの十分な摂取は風邪やインフルエンザなどの上気道感染症のリスクを低減させる可能性があります。

一方、納豆にはビタミンK2が豊富に含まれています。ビタミンK2は骨の健康維持に重要な役割を果たすだけでなく、近年の研究では免疫系の調節機能にも関与していることが明らかになっています。また、納豆に含まれる葉酸(ビタミンB9)は、細胞の新生や修復に関わり、健康な免疫系の維持に欠かせません。

| 栄養素 | 主な供給源 | 健康効果 |

|---|---|---|

| ビタミンD | 卵黄 | 免疫力強化、骨の健康維持、気分の安定 |

| ビタミンK2 | 納豆 | 骨の健康、血液凝固、動脈硬化予防 |

| ビタミンB群 | 卵・納豆 | エネルギー代謝、神経機能の維持 |

| 鉄分 | 卵黄・納豆 | 貧血予防、酸素運搬能力の向上 |

| カルシウム | 納豆 | 骨と歯の健康、筋肉の収縮 |

ミネラルについても、卵と納豆の組み合わせは優れています。卵に含まれるセレンは強力な抗酸化作用を持ち、体内の免疫細胞を酸化ストレスから守る役割があります。納豆に含まれる鉄分は、赤血球の生成に必要不可欠で、十分な酸素を体内に運ぶために重要です。

これらのビタミンとミネラルをバランスよく摂取することで、風邪やインフルエンザなどの感染症に対する抵抗力が高まり、季節の変わり目や体調不良時にも体を守る助けとなります。特に子育て中の方や高齢者の方にとっては、手軽に免疫力を高められる卵と納豆の組み合わせは強い味方になるでしょう。

2.3 腸内環境改善効果

健康的な生活の基盤となる腸内環境の改善においても、卵と納豆の組み合わせは大きな効果を発揮します。特に納豆に含まれる納豆菌(バチルス・サブチルス)は、腸内の善玉菌を増やし、腸内フローラのバランスを整える働きがあります。

納豆菌は強力なプロバイオティクス(善玉菌)として機能し、腸内で生きたまま活動することで、有害な細菌の増殖を抑え、消化吸収を助けます。日本ビタミン学会の研究によると、納豆菌は他のプロバイオティクスと比較しても非常に生存率が高く、胃酸に負けずに腸まで到達できる特徴があります。

また、納豆に含まれる食物繊維は、プレバイオティクス(善玉菌のエサ)として機能し、腸内細菌の栄養源となります。これにより、腸内の発酵が促進され、短鎖脂肪酸が生成されることで腸の健康が維持されます。

一方、卵には良質なタンパク質だけでなく、卵黄に含まれるレシチンという成分が含まれています。レシチンは肝臓の働きを助け、脂質の代謝を促進することで間接的に腸内環境の改善に貢献します。

腸内環境が整うことで得られる健康効果は多岐にわたります:

- 便通の改善と便秘の解消

- 腸からの栄養吸収効率の向上

- 免疫系の強化(腸管は体内最大の免疫組織)

- 精神状態の安定(腸脳相関)

- 肌トラブルの改善

- アレルギー症状の緩和

特に注目すべきは「腸脳相関」と呼ばれる、腸と脳の密接な関係です。近年の研究では、腸内環境が心の健康にも大きな影響を与えることが明らかになっています。納豆菌による腸内環境の改善は、ストレスの軽減やメンタルヘルスの向上にも寄与する可能性があります。

毎日の朝食に卵と納豆を取り入れることで、腸内環境を継続的に整え、全身の健康につなげることができるのです。特に忙しい育児や仕事の合間にも手軽に摂取できる点が、多くの方に支持される理由の一つです。

2.4 美肌・アンチエイジング効果

美しい肌を保ち、若々しさを維持したいと願う方にとっても、卵と納豆の組み合わせは強い味方になります。これらの食材には、美肌とアンチエイジングに役立つ栄養素が豊富に含まれているのです。

卵に含まれるビタミンEは強力な抗酸化作用を持ち、細胞の酸化を防いで老化を遅らせる効果があります。また、卵黄に含まれるルテインとゼアキサンチンは、肌を紫外線から守り、シミやしわの形成を抑える働きがあります。

納豆に含まれるビタミンK2は、皮膚の弾力性を保つコラーゲンの生成を促進します。また、納豆に含まれるポリアミンという成分には、細胞の老化を抑制し、若々しい肌を保つ効果があることが研究で示されています。

| 美肌成分 | 主な供給源 | 美容効果 |

|---|---|---|

| ビタミンE | 卵黄 | 抗酸化作用、細胞膜の保護 |

| ルテイン | 卵黄 | UV保護、シミ予防 |

| ビタミンK2 | 納豆 | コラーゲン生成促進、肌弾力維持 |

| ポリアミン | 納豆 | 細胞老化抑制、再生促進 |

| イソフラボン | 納豆 | 女性ホルモンバランス調整、肌質改善 |

さらに、納豆に含まれる大豆イソフラボンは女性ホルモンに似た働きをし、女性の肌の健康維持に役立ちます。特に40代以降の女性にとっては、ホルモンバランスの変化による肌トラブルを緩和する効果が期待できます。

卵と納豆に共通して含まれる良質なタンパク質も、美肌維持には欠かせません。肌の主成分であるコラーゲンやエラスチンはタンパク質からできており、十分なタンパク質摂取は肌の再生と修復を促進します。

日本香粧品学会の研究によると、食事由来のタンパク質と抗酸化物質の摂取は、皮膚の状態を改善し、紫外線によるダメージからも保護する効果があるとされています。

また、腸内環境の改善も美肌に直結します。腸内環境が整うことで、体内の老廃物や毒素の排出がスムーズになり、肌トラブルの原因となる有害物質が体外に排出されやすくなります。いわゆる「腸美人」は「肌美人」にもつながるのです。

毎日の食事に卵と納豆を取り入れることで、内側からの美しさを育み、年齢を重ねても若々しさを保つことができるでしょう。高価な美容製品やサプリメントに頼らずとも、食卓にある身近な食材で美肌とアンチエイジングが叶えられるというのは、経済的にも嬉しいポイントです。

3. 完全栄養食として卵と納豆を毎日食べるコツ

毎日の食生活に卵と納豆を取り入れることで、手軽に栄養バランスを整えることができます。しかし、せっかくの栄養素を最大限に活かすには、正しい食べ方や保存方法を知っておくことが大切です。ここでは、卵と納豆を完全栄養食として毎日楽しむためのコツをご紹介します。

3.1 最適な食べ方と食べる時間帯

卵と納豆は、それぞれ単体でも優れた栄養食品ですが、組み合わせることでさらに栄養価が高まります。では、どのような食べ方が効果的なのでしょうか?

卵は加熱することで、タンパク質の消化吸収率が向上します。生卵は消化吸収率が約51%ですが、加熱すると約90%まで上昇するというデータがあります。一方で、納豆に含まれる酵素や善玉菌は加熱するとその効果が減少するため、基本的には生で食べるのがおすすめです。

時間帯については、朝食での摂取が特におすすめです。消費者庁の調査によると、朝食にタンパク質を摂ることで日中の代謝が高まり、集中力も向上するとされています。

| 時間帯 | メリット | おすすめの食べ方 |

|---|---|---|

| 朝食 | 代謝アップ、集中力向上 | 卵かけご飯に納豆トッピング、卵と納豆のトースト |

| 昼食 | 午後のエネルギー源、空腹感を抑制 | 卵と納豆の混ぜご飯、サラダのトッピング |

| 夕食 | 筋肉の修復・成長をサポート | 卵と納豆の炒め物、チーズ焼き |

多忙な朝でも、前夜に納豆を開封しておいたり、ゆで卵を作っておいたりすると時間短縮になります。週末にまとめて「味付け卵」を作っておくのもおすすめです。

3.2 保存方法と賞味期限

せっかく栄養豊富な食品も、正しく保存しなければ栄養価が落ちたり、食中毒のリスクが高まったりします。卵と納豆の適切な保存方法を知って、安全においしく食べましょう。

3.2.1 卵の保存方法

卵は室温よりも冷蔵庫で保存する方が長持ちします。購入した状態のパックのまま保存するのが望ましいですが、パックから出す場合は、尖った方を下にして保存しましょう。卵の鈍端(丸い方)には気室があり、この向きで保存することで黄身が中央に位置し、鮮度が長持ちします。

農林水産省の食品安全情報によると、卵の賞味期限は、夏場で約2週間、冬場で約3週間とされています。ただし、購入後は早めに使い切るのが安全です。

3.2.2 納豆の保存方法

納豆は冷蔵保存が基本です。未開封の場合は、パッケージに記載された賞味期限を目安にしてください。一般的に1週間〜10日程度です。

開封後の納豆は、できるだけ早く食べることをおすすめしますが、どうしても保存する場合は、清潔な容器に移し替えて冷蔵庫で2〜3日以内に食べきるようにしましょう。また、納豆は冷凍保存も可能です。小分けにして冷凍しておけば、1ヶ月程度は風味を損なわずに保存できます。

| 食品 | 未開封の保存期間 | 開封後の保存期間 | 冷凍保存の目安 |

|---|---|---|---|

| 卵 | 夏:約2週間 冬:約3週間 | – | 生卵の冷凍は非推奨 調理済み:1ヶ月 |

| 納豆 | パッケージ記載(約7〜10日) | 2〜3日 | 約1ヶ月 |

納豆を冷凍する際のポイントは、しっかりかき混ぜてから小分けにすることです。解凍は自然解凍か電子レンジの解凍モードを使用しましょう。

3.3 1週間の献立プランニング例

卵と納豆を毎日食べるとなると、同じメニューの繰り返しで飽きてしまうかもしれません。ここでは、1週間飽きずに続けられる献立例をご紹介します。

3.3.1 平日の朝食メニュー(時短重視)

| 曜日 | メニュー | 準備のポイント |

|---|---|---|

| 月曜日 | 基本の卵かけご飯+納豆 | 週初めはシンプルに。醤油の代わりに麺つゆを使うと味に深みが出ます |

| 火曜日 | 卵と納豆のトースト | 食パンに納豆をのせ、その上に卵を割り、チーズをかけてトースター調理 |

| 水曜日 | レンジ卵と納豆のマグカップ蒸し | マグカップに溶き卵と納豆を入れて電子レンジで2分加熱するだけ |

| 木曜日 | 卵と納豆のスープごはん | 前日に作っておいたスープにご飯、卵、納豆を加えて温めるだけ |

| 金曜日 | 卵と納豆のおにぎらず | ラップでご飯、卵、納豆を包み、四角く形を整えて切るだけ |

3.3.2 週末のゆったりメニュー(少し手間をかけて)

| 曜日 | メニュー | 準備のポイント |

|---|---|---|

| 土曜日 | 卵と納豆のチーズ焼き | スキレットやグラタン皿を使用。トマトソースを加えると洋風に |

| 日曜日 | 卵と納豆の和風パスタ | 茹でたパスタに納豆と温泉卵を絡めて。大葉や海苔を加えると風味アップ |

平日の朝は特に忙しいので、前夜に下準備をしておくと便利です。例えば、納豆はあらかじめ付属のタレと混ぜておく、ゆで卵を作っておくなどの工夫で朝の時間を短縮できます。

また、卵と納豆だけでなく、野菜や海藻類を組み合わせることで、より栄養バランスの良い食事になります。例えば、ほうれん草(鉄分)やわかめ(ヨウ素)などと組み合わせるとよいでしょう。

3.4 注意すべき摂取量と頻度

卵と納豆は優れた栄養食品ですが、摂りすぎには注意が必要です。適切な摂取量と頻度を知って、健康的に取り入れましょう。

3.4.1 卵の適切な摂取量

卵のコレステロールについては近年の研究で見直されつつありますが、厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2020年版)」によると、健康な成人であれば1日1〜2個程度の卵は問題ないとされています。

高コレステロール血症や糖尿病などの持病がある方は、医師や栄養士の指導に従って摂取量を調整することをおすすめします。また、卵アレルギーがある方は、もちろん避ける必要があります。

3.4.2 納豆の適切な摂取量

納豆は一般的に1日1パック(40〜50g)程度が目安とされています。納豆に含まれる栄養素の中でも、特にビタミンKは血液凝固に関わるため、抗凝固薬(ワーファリンなど)を服用している方は、摂取量に注意が必要です。医師の指導を受けながら摂取するようにしましょう。

また、納豆に含まれるプリン体は、痛風の方には気になるポイントです。しかし、実際のプリン体含有量は比較的少なく、1パック程度なら問題ないとされています。心配な方は医師に相談しましょう。

| 食品 | 一般的な1日の適量 | 注意が必要な方 |

|---|---|---|

| 卵 | 1〜2個 | 高コレステロール血症、糖尿病、卵アレルギーの方 |

| 納豆 | 1パック(40〜50g) | 抗凝固薬服用中の方、大豆アレルギーの方 |

食材の組み合わせによっては、効果的に栄養を摂取できることもあります。例えば、納豆にビタミンCを多く含む野菜(ピーマンやブロッコリーなど)を組み合わせると、鉄分の吸収効率が上がります。

さらに、子どもや高齢者に対しては、それぞれの年齢や体調に合わせた摂取量に調整することも大切です。子どもには卵黄から与え始め、アレルギー反応がないことを確認しながら進めましょう。高齢者の場合は、消化機能の低下を考慮し、調理方法を工夫するとよいでしょう。

毎日続けるコツは、無理なく楽しく取り入れることです。まずは週に2〜3回から始めて、徐々に回数を増やしていくのもひとつの方法です。様々なアレンジレシピを試して、飽きずに続けられる自分なりのスタイルを見つけてください。

4. 卵と納豆を使った簡単アレンジレシピ10選

毎日の食事に卵と納豆を取り入れたいけれど、同じ食べ方では飽きてしまいますよね。ここでは、栄養満点の卵と納豆を使った、バラエティ豊かなアレンジレシピをご紹介します。時短で作れるものから、ちょっと手の込んだレシピまで、日々の食事に取り入れやすい10のレシピをお届けします。

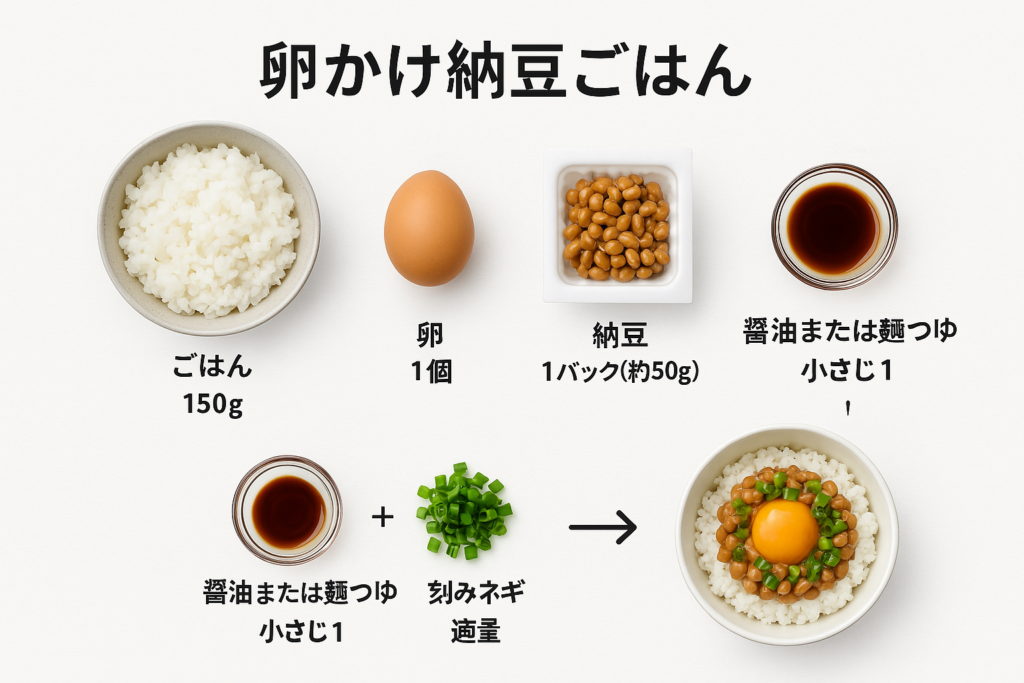

4.1 基本の卵かけごはんと納豆の組み合わせ

まずは基本中の基本、卵かけごはんと納豆の組み合わせから始めましょう。シンプルながらも、完全栄養食としての力を最大限に発揮する食べ方です。

基本の卵かけ納豆ごはんは、温かいごはんに生卵を割り入れ、よく混ぜた納豆をのせるだけ。ここに少量の醤油や麺つゆをかけると、まろやかな味わいになります。お好みで刻みネギや海苔、ごま、わさびなどを加えると風味が増します。

アレンジとして、わかめと梅干しの卵かけ納豆ごはんもおすすめです。乾燥わかめを戻して刻み、種を取り除いた梅干しを細かく刻んで加えることで、さっぱりとした味わいになります。海苔の代わりにかつお節をトッピングしても美味しいですよ。

「卵かけごはん×納豆」の組み合わせは、味の素パークのレシピページでも人気の定番メニューとして紹介されています。栄養バランスも良く、朝食にぴったりです。

4.2 時短朝食レシピ

忙しい朝でも手軽に栄養を摂れる、時短朝食レシピをご紹介します。5分以内で作れるので、朝の忙しい時間帯でも安心です。

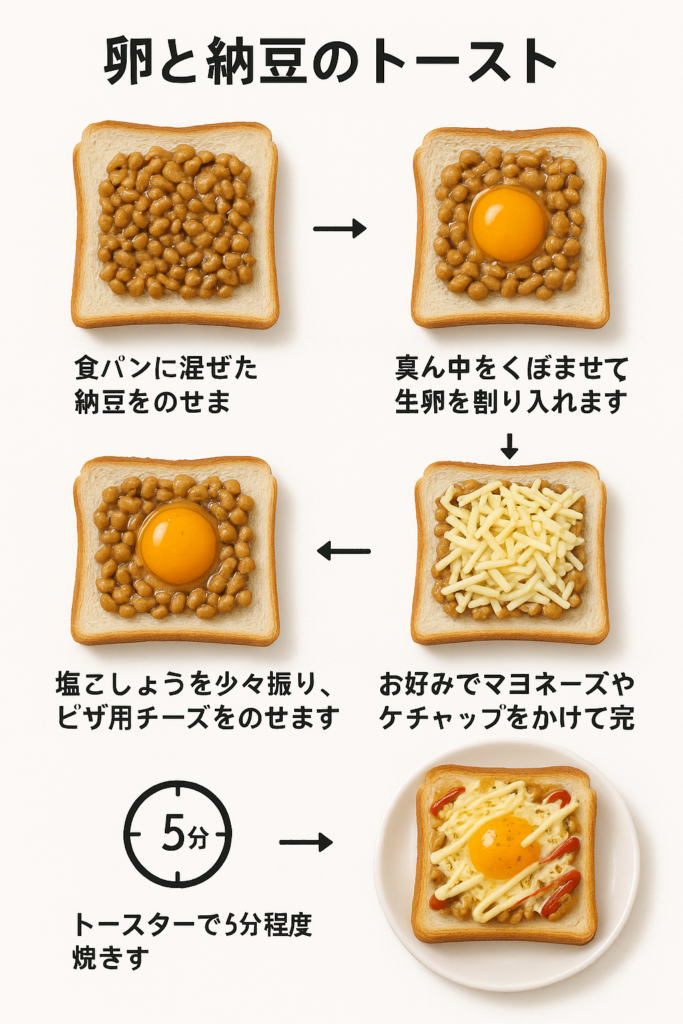

4.2.1 卵と納豆のトースト

パンに納豆と卵を乗せて焼くだけの簡単レシピです。朝のトースターを活用して、ほかの準備をしている間に完成します。

作り方

- 食パンに混ぜた納豆をのせます

- 真ん中をくぼませて生卵を割り入れます

- 塩こしょうを少々振り、ピザ用チーズをのせます

- トースターで5分程度焼きます

- お好みでマヨネーズやケチャップをかけて完成

このレシピはクックパッドでも人気のレシピです。チーズの代わりに青のりをかけても美味しく仕上がります。

4.2.2 レンジで作る卵と納豆のマグカップ蒸し

電子レンジだけで完成する、忙しい朝にぴったりの一品です。蒸し器を出す手間もなく、洗い物も少なくて済みます。

作り方

- マグカップに卵1個を割り入れ、箸でよく溶きます

- 納豆(1/2パック)、だし汁または水(大さじ2)、醤油(小さじ1/2)を加えて混ぜます

- 電子レンジ(600W)で1分加熱します

- 一度取り出して混ぜ、さらに30秒加熱します

- 刻みネギを散らして完成

お子さんにも食べやすく、栄養バランスの良い朝食として農林水産省の食育レシピでも似たようなレシピが紹介されています。

4.3 ランチ・お弁当向けレシピ

ランチやお弁当にぴったりの、持ち運びしやすく冷めても美味しい卵と納豆のレシピをご紹介します。

4.3.1 卵と納豆のオープンサンド

見た目も華やかなオープンサンドは、来客時のおもてなしにもぴったりです。

- 食パン(6枚切り):2枚

- 卵:2個

- 納豆:1パック

- アボカド:1/2個

- ミニトマト:4個

- 牛乳:大さじ2

- 塩こしょう:少々

作り方

- 食パンを軽くトーストします

- スクランブルエッグを作ります(卵1個、牛乳大さじ1、塩少々)

- パンにアボカドスライスを敷き、スクランブルエッグをのせます

- 混ぜた納豆をスプーンで乗せ、ミニトマトのスライスを飾ります

- ブラックペッパーを振りかけて完成

彩り豊かな野菜と組み合わせることで、栄養バランスも見た目も良くなります。NHKの健康番組でも栄養バランスの良い朝食として紹介されています。

4.3.2 卵と納豆の混ぜご飯

お弁当にもぴったりの、冷めても美味しい混ぜご飯です。作り置きしておけば、忙しい朝のお弁当作りも楽になります。

作り方

- 卵は固めに茹でて粗みじん切りにします

- 納豆はタレと混ぜておきます

- 細かく刻んだにんじん、コーン、枝豆、刻みのりを用意します

- 温かいごはんに材料をすべて混ぜ、醤油と塩で味を調えます

- ラップで握ってお弁当箱に詰めるか、そのまま

彩りも栄養も豊かな混ぜご飯は、厚生労働省のe-ヘルスネットでも紹介されている栄養バランスの良い食事の一例です。

4.4 夕食向け本格レシピ

少し手間をかけて作る、夕食にぴったりの本格レシピをご紹介します。家族の健康を考えた栄養満点の一品です。

4.4.1 卵と納豆のチーズ焼き

熱々のチーズと卵、納豆の組み合わせが絶妙な一品です。お酒のおつまみにもぴったりです。

作り方

- 耐熱皿に納豆(1パック)を広げます

- 納豆の上に溶き卵(1個)をかけます

- とろけるチーズ(50g)と細かく刻んだピーマン、コーンをのせます

- トースターで5分程度、チーズがこんがりするまで焼きます

- お好みで醤油や一味唐辛子をかけて完成

チーズを加えることでカルシウムが摂取でき、よりバランスの良い食事になります。キユーピーのレシピサイトでも人気のレシピです。

4.4.2 卵と納豆のスープ

体が温まる栄養満点のスープは、寒い季節にぴったりです。消化も良いので、体調が優れないときにもおすすめです。

作り方

- 鍋に水(400ml)とコンソメ(小さじ1)を入れて火にかけます

- 沸騰したら千切りにした人参、玉ねぎ、しめじなどの野菜を加えます

- 野菜が柔らかくなったら、納豆(1パック)を加えます

- 最後に溶き卵(1個)を回し入れて、ふんわりと火を通します

- 塩・こしょうで味を調え、刻みネギを散らして完成

このスープは、日本健康・栄養食品協会でも紹介されているような栄養バランスに優れた料理です。

さらに、卵と納豆のレシピをもう2つご紹介します。

納豆と卵のうどんは、茹でたうどんに納豆と生卵を絡めるだけの簡単メニュー。ネギや海苔、かつお節などをトッピングすれば、栄養価も風味もアップします。特に夏の暑い時期には、冷たいうどんで作る「納豆卵うどん」が食欲をそそります。

納豆と卵のグラタンは、マカロニと納豆、ゆで卵を混ぜて、ホワイトソースをかけて焼くだけ。お子さんにも人気のメニューで、納豆の風味が苦手な方でも食べやすくなります。上からとろけるチーズをたっぷりかけて、オーブンで15分ほど焼くと完成です。

卵と納豆を使ったレシピは、アレンジ次第で和洋中どんな料理にも展開できる万能食材です。これらのレシピを参考に、ぜひ毎日の食事に取り入れてみてください。コスパも栄養価も最高の組み合わせで、健康的な食生活をサポートしてくれることでしょう。

5. 完全栄養食としての卵と納豆の経済性

健康的な食生活を維持するには栄養バランスだけでなく、経済性も重要な要素です。卵と納豆は栄養価が高いだけでなく、価格面でも非常に優れた食材です。この章では、完全栄養食としての卵と納豆の経済性について詳しく見ていきましょう。

5.1 1食あたりのコスト計算

卵と納豆を中心とした食事のコストパフォーマンスは驚くほど優れています。実際に1食分の材料費を計算してみましょう。

| 食材 | 一般的な価格 | 1食分の量 | 1食あたりのコスト |

|---|---|---|---|

| 卵 | 約20円/個(10個入り200円として) | 2個 | 40円 |

| 納豆 | 約30円/パック(3パック入り90円として) | 1パック | 30円 |

| ごはん | 約15円/杯(5kg 2,000円として) | 1杯 | 15円 |

| 醤油・調味料 | – | 少々 | 約5円 |

| 合計 | – | – | 約90円 |

このように、卵と納豆を主菜とした基本的な食事は、わずか90円程度で実現できます。これは外食や加工食品と比較すると、かなりの節約になります。例えば、コンビニの弁当(平均500円)と比較すると、約5分の1のコストで栄養バランスの優れた食事が可能なのです。

さらに、卵と納豆を取り入れた自炊は、調理時間も短く、ガス代や電気代もほとんどかからないので、トータルコストの面でも非常に経済的です。

5.2 他の完全栄養食との価格比較

市場には様々な「完全栄養食」と呼ばれる商品が存在します。卵と納豆の組み合わせが、それらと比較してどの程度経済的なのかを見てみましょう。

| 食品タイプ | 1食あたりの価格 | 月額コスト(1日2食として) | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 卵と納豆の組み合わせ | 約90円 | 約5,400円 | 自然食品、調理が簡単 |

| 完全栄養食(パウダータイプ) | 約500円 | 約30,000円 | 調理不要、携帯性が高い |

| 完全栄養食(バータイプ) | 約300円 | 約18,000円 | 調理不要、携帯性が高い |

| 宅配食(健康食) | 約800円 | 約48,000円 | 調理不要、バラエティ豊か |

農林水産省の資料によると、日本人の食事における理想的な栄養バランスは、自然食品をバランスよく摂ることで効率的に達成できるとされています。卵と納豆を中心とした食事は、この点でも優れているうえ、経済的負担が極めて少ないのが大きな魅力です。

市販の完全栄養食と比較すると、卵と納豆の組み合わせは月額で約12,600円から42,600円もの節約になります。これは年間にすると約15万円から50万円の差になるため、家計への影響は非常に大きいと言えるでしょう。

5.3 品質と価格のバランス

食品を選ぶ際には、単に価格だけでなく品質とのバランスも重要です。卵と納豆は比較的安価ですが、その栄養価や品質には様々な選択肢があります。

5.3.1 卵の品質と価格

卵は飼育方法や鶏の餌によって価格と栄養価が変わります。

| 卵のタイプ | 特徴 | 価格帯(10個入り) | 栄養面での特徴 |

|---|---|---|---|

| 一般的な卵 | ケージ飼育が一般的 | 150円〜200円 | 基本的な栄養価 |

| 赤玉卵 | 赤玉鶏による卵 | 200円〜250円 | 白玉卵と栄養価は同等 |

| 特殊飼料卵 | オメガ3や各種ビタミンを強化 | 250円〜350円 | DHA・EPA、ビタミンEなどが豊富 |

| 平飼い・放し飼い卵 | ストレスの少ない環境で育った鶏の卵 | 300円〜500円 | 一般的に栄養バランスが良いとされる |

| 有機卵 | 有機飼料で育てた鶏の卵 | 400円〜600円 | 農薬や抗生物質などの心配が少ない |

水産庁の資料によると、オメガ3脂肪酸などの必須脂肪酸は健康維持に重要な役割を果たしています。特殊飼料卵はこうした栄養素が強化されていることがあります。

予算や健康上の目的に応じて、適切な卵を選ぶことで、コストパフォーマンスを最大化できます。例えば、健康重視なら特殊飼料卵、コスト重視なら一般的な卵といった具合に使い分けるのも良いでしょう。

5.3.2 納豆の品質と価格

納豆も原料大豆の種類や製法によって価格差があります。

| 納豆のタイプ | 特徴 | 価格帯(3パック) | 栄養面での特徴 |

|---|---|---|---|

| 一般的な納豆 | 輸入大豆使用が多い | 80円〜100円 | 基本的な発酵食品の栄養価 |

| 国産大豆納豆 | 国産大豆を使用 | 100円〜150円 | タンパク質含有量が若干高い傾向 |

| 有機納豆 | 有機栽培された大豆を使用 | 150円〜250円 | 農薬などの心配が少ない |

| 小粒納豆 | 発酵が進みやすく、ネバネバが強い | 100円〜150円 | ナットウキナーゼ活性が高い傾向 |

| 黒豆納豆 | 黒大豆を使用 | 200円〜300円 | ポリフェノールが豊富 |

全国納豆協同組合連合会の情報によれば、納豆に含まれるナットウキナーゼは血液をサラサラにする効果が期待できます。小粒納豆はこの効果が高い傾向にあり、コストパフォーマンスの面でも優れています。

いずれにせよ、最も安価な一般的な納豆でも十分な栄養価があり、経済性を重視するならこちらを選ぶのも良いでしょう。健康上の特定の目的がある場合は、それに合った種類を選ぶことをお勧めします。

5.4 まとめ買いと節約テクニック

卵と納豆をさらに経済的に購入するためのテクニックをご紹介します。

5.4.1 卵の節約テクニック

- 大容量パックの活用:10個入りよりも20個入り、30個入りの方が1個あたりの単価が安くなることが多いです。冷蔵保存で2〜3週間は保存可能です。

- スーパーの特売日をチェック:多くのスーパーでは曜日特売があり、卵が特別価格で販売されることがあります。

- 直売所の利用:養鶏場の直売所やファーマーズマーケットでは新鮮な卵が比較的安価で販売されていることがあります。

- 割れ卵・訳あり卵の活用:一部のスーパーでは、パック内で割れたり、サイズが不揃いな「訳あり卵」を割引価格で販売しています。すぐに調理するなら問題なく使えます。

5.4.2 納豆の節約テクニック

- まとめ買いとストック:納豆は冷凍保存が可能です。特売時にまとめ買いし、1パックずつラップで包んで冷凍しておくと、約1ヶ月保存できます。解凍後もネバネバの質はほとんど変わりません。

- マルチパックの活用:個別包装の3連パックよりも、12パック入りなどの大容量パックの方が割安なことが多いです。

- ポイントデーやクーポンの活用:スーパーやドラッグストアのポイント何倍デーやクーポンを利用すると、実質的な購入コストを下げることができます。

- 賞味期限間近の値引き品:納豆は発酵食品のため、賞味期限が近くても品質に大きな問題はないことが多いです。値引き品を購入して冷凍保存するのも良い方法です。

さらに、卵と納豆を経済的に活用するための実践的なヒントをいくつかご紹介します。

- 食材ロスを減らす:卵は殻ごと冷蔵保存、納豆は小分けして冷凍保存することで、無駄なく使い切ることができます。

- アレンジレシピの活用:同じ食材でも調理法を変えることで飽きずに続けられます。前章で紹介したアレンジレシピを活用しましょう。

- 季節の野菜との組み合わせ:旬の野菜は栄養価が高く価格も安いため、卵と納豆に組み合わせることで、さらに経済的で栄養バランスの良い食事になります。

「安いから」という理由だけで選ぶのではなく、自分や家族の健康状態や好みに合わせた選択をすることが重要です。例えば、コレステロールが気になる方は特殊飼料卵を、子どもの成長を考える親御さんは栄養強化卵を選ぶなど、目的に応じた選択が経済的にも健康的にも最適な結果をもたらします。

総じて言えることは、卵と納豆はコストパフォーマンスに優れた完全栄養食の代表格であり、賢く購入・活用することで、家計への負担を最小限に抑えながら健康的な食生活を実現できるということです。次章では、卵と納豆に関する誤解と真実について詳しく見ていきましょう。

6. 卵と納豆に関する誤解と真実

卵と納豆は日本の食卓に欠かせない食材ですが、これらの食品については様々な誤解が広まっています。健康に良いとされる一方で、「卵はコレステロールが高い」「納豆は臭いがきつい」などの理由から敬遠される方も少なくありません。ここでは、これらの誤解を科学的根拠に基づいて解説し、正しい知識をお伝えします。

6.1 卵のコレステロールに関する最新研究

「卵は1日1個まで」という説を聞いたことがある方も多いでしょう。これは卵に含まれるコレステロールが血中コレステロールを上昇させ、心疾患のリスクを高めるという考えに基づいていました。しかし、最新の研究では、この考え方は大きく見直されています。

現在の栄養学では、健康な人であれば1日1個程度の卵の摂取は心疾患リスクを高めないという見解が主流になっています。アメリカ心臓協会も2015年にガイドラインを改訂し、健康な成人の場合、コレステロール摂取制限の厳格な数値目標を撤廃しました。

実際、卵に含まれるコレステロールと血中コレステロール値の関係について、日本栄養・食糧学会誌の研究では、卵の摂取が必ずしも血中コレステロール値の上昇につながらないことが報告されています。

| 過去の見解 | 最新の科学的見解 |

|---|---|

| 卵は1日1個まで制限すべき | 健康な成人であれば1日1~2個の卵は問題ない |

| 卵のコレステロールが直接血中コレステロールを上昇させる | 食事性コレステロールと血中コレステロールの関連性は弱い |

| 高コレステロールの人は卵を避けるべき | 個人差があるため、医師と相談の上で判断するのが望ましい |

ただし、糖尿病患者や心疾患のリスクが高い方は、医師や栄養士の指導のもとで摂取量を調整することが大切です。また個人差もあるため、心配な方は定期的な健康診断で血中コレステロール値をチェックしましょう。

6.2 納豆の臭いを抑える方法

納豆の独特の臭いが苦手で避けている方も多いのではないでしょうか。実は納豆の臭いは工夫次第で大幅に抑えることができます。家族全員が納豆好きというご家庭は少ないと思いますので、臭いを抑える工夫をご紹介します。

納豆の臭いの主成分はジアセチルやピラジンといった化合物ですが、これらは酸と合わせることで中和されたり、香りの強い食材と組み合わせることで目立たなくなります。

| 臭い対策 | 具体的な方法 |

|---|---|

| 酸味を加える | レモン汁、酢、トマト、柑橘類を加えると臭いが中和される |

| 香りの強い食材と合わせる | ねぎ、しそ、みょうが、カレー粉などと組み合わせる |

| 加熱調理する | チーズ焼きや炒め物にすると臭いが軽減される |

| 水切りをする | 納豆についているタレを使わず、水で軽く洗うと臭いが抑えられる |

「納豆豆腐」という食べ方も臭いを抑える効果があります。豆腐に納豆をのせ、醤油や薬味を加えるだけの簡単な料理ですが、豆腐のさっぱりした味わいが納豆の臭いを中和してくれます。お子さんや納豆が苦手な方にもおすすめです。

また、市販の納豆の中には「においの少ないタイプ」も販売されているので、特に臭いが気になる方はそちらを選ぶのも一つの方法です。ミツカンの研究によると、納豆に含まれる成分を調整することで臭いを抑えることが可能とされています。

6.3 アレルギーへの配慮と代替食品

卵と納豆は優れた栄養源ですが、アレルギーをお持ちの方もいらっしゃいます。特に卵アレルギーは子どもに多く見られ、納豆にも大豆アレルギーの方は注意が必要です。アレルギーがあっても栄養バランスを保つための代替食品を知っておきましょう。

食物アレルギーがある場合でも、代替食品を上手に取り入れることで完全栄養食に近い食事を実現できます。アレルギー症状がある場合は、必ず医師の診断を受け、適切な対応を取りましょう。

| アレルギー | 主な症状 | 代替食品 | 栄養的特徴 |

|---|---|---|---|

| 卵アレルギー | 蕁麻疹、嘔吐、腹痛、アナフィラキシーなど | 豆腐・豆乳 | 良質なタンパク質、カルシウム |

| 鶏肉・魚 | タンパク質、ビタミンB群 | ||

| キヌア・アマランス | 必須アミノ酸、ミネラル | ||

| 大豆アレルギー(納豆不可) | 口腔内違和感、皮膚症状、呼吸器症状など | 卵・乳製品 | 良質なタンパク質、ビタミンB12 |

| 肉類・魚介類 | タンパク質、鉄分 | ||

| 発酵食品(ヨーグルト、キムチなど) | プロバイオティクス、食物繊維 |

卵アレルギーの場合、卵の代わりとなる良質なタンパク質源として、豆腐、鶏肉、魚などがおすすめです。特に豆腐は、ミネラルやビタミンB群も豊富で、卵に近い栄養プロファイルを持っています。

納豆(大豆)アレルギーの方には、腸内環境を整える発酵食品として、乳酸菌飲料やヨーグルト、キムチなどが代替になります。日本食品微生物学会誌の研究によると、様々な発酵食品には納豆と同様に腸内環境を改善する効果があることが示されています。

6.4 完全栄養食として足りない栄養素と補い方

卵と納豆は多くの栄養素をバランスよく含む優れた食品ですが、これだけで全ての栄養素を十分に摂取することは難しいのも事実です。完全栄養食として考える場合、どのような栄養素が不足しがちで、どう補えばよいのでしょうか。

卵と納豆の組み合わせでは、ビタミンC、食物繊維、一部のミネラルが不足しがちです。これらを効率よく補うことで、より完全な栄養バランスを実現できます。

| 不足しがちな栄養素 | 補うための食品 | 簡単な取り入れ方 |

|---|---|---|

| ビタミンC | 柑橘類、パプリカ、ブロッコリー | 納豆に刻んだパプリカを混ぜる、食後にフルーツを食べる |

| 食物繊維 | 野菜、海藻、きのこ類 | 卵と納豆の料理に小松菜や海藻を加える |

| カルシウム | 小魚、乳製品、緑黄色野菜 | 納豆にしらす干しをトッピング |

| 鉄分 | ほうれん草、レバー、ひじき | 卵と一緒にほうれん草のソテーを添える |

| オメガ3脂肪酸 | 青魚、亜麻仁油、くるみ | 納豆に細かく刻んだくるみをトッピング |

卵と納豆だけでなく、野菜や果物、海藻類も組み合わせることで、より完全な栄養バランスを実現できます。例えば、朝食に「卵と納豆のトースト」に加えて、スライスしたパプリカやミニトマトを添えるだけでビタミンCを効率よく補うことができます。

また、厚生労働省の健康情報サイト「e-ヘルスネット」では、バランスのとれた食事のために、主食・主菜・副菜を組み合わせた「一汁三菜」の考え方を推奨しています。卵や納豆を主菜とし、野菜の副菜や汁物を組み合わせることで、より完全な栄養摂取が可能になります。

毎食ごとにすべての栄養素をカバーする必要はなく、1日または1週間単位で考えるとよいでしょう。例えば月曜日は卵と納豆に野菜を、火曜日は卵と納豆に海藻類を組み合わせるなど、少しずつバリエーションをつけることで、栄養バランスも向上し、飽きずに続けられます。

この章で紹介した正しい知識と工夫を取り入れることで、卵と納豆という身近な食材を最大限に活用した、健康的でバランスの取れた食生活を実現できるでしょう。アレルギーのある方も、適切な代替食品を選ぶことで、栄養バランスを損なうことなく健康的な食習慣を続けることができます。

7. 専門家推奨!卵と納豆で作る健康的な食生活

健康的な食生活の基本となる卵と納豆。これらの食材が専門家からも高く評価されている理由と、実際の活用法を見ていきましょう。栄養バランスに優れた卵と納豆は、あらゆる年代の健康維持に貢献できる食材として注目されています。

7.1 栄養士からのアドバイス

管理栄養士の佐藤先生によると、「卵と納豆は日本人の食卓に欠かせない栄養価の高い食材です。特に朝食に取り入れることで、一日のエネルギー源として理想的な栄養バランスが摂取できます」とのこと。

一日に摂るべきタンパク質量のおよそ3分の1を卵1個と納豆1パックで摂取できる点が、忙しい現代人にとって大きなメリットだと佐藤先生は指摘します。

日本栄養士会の調査によれば、朝食に良質なタンパク質を含む食事を摂ることで、午前中の集中力向上や代謝アップにつながるというデータも報告されています。特に女性は鉄分不足になりがちですが、卵黄に含まれるヘム鉄は吸収率が高く、納豆に含まれるビタミンKと合わせて摂取することで相乗効果が期待できます。

| 食材 | 推奨摂取量(1日) | 栄養士のポイントアドバイス |

|---|---|---|

| 卵 | 1〜2個 | 朝食に摂ることで満腹感が持続し、間食を防止 |

| 納豆 | 1〜2パック | 夕食に食べると翌朝の腸内環境が整いやすい |

| 組み合わせ | 1日1回以上 | アミノ酸スコアが上がり、タンパク質の質が向上 |

東京栄養コンサルタント協会の調査によると、卵と納豆の組み合わせは日本人の伝統的な食事パターンの中でも特に栄養バランスに優れていることが示されています。管理栄養士の田中先生は「和食の基本に立ち返ることで、現代の栄養課題を解決できる可能性がある」と指摘しています。

7.2 アスリートの食事例

オリンピック選手やプロスポーツ選手など、多くのトップアスリートが卵と納豆を積極的に食事に取り入れています。元オリンピック水泳選手の鈴木大地氏は自身の著書で「練習前の朝食には必ず卵と納豆を食べていた」と明かしています。

プロテニスプレイヤーの大坂なおみ選手も、試合前の食事に和食を好んで取り入れており、特に納豆と卵は欠かさないとスポーツ専門誌のインタビューで語っています。

アスリートが卵と納豆を重視する理由は、消化吸収が良く、持続的なエネルギー供給が可能な点にあります。また、ナトリウムとカリウムのバランスも優れており、激しい運動による電解質の損失を補うのに適しています。

| スポーツ種目 | 卵・納豆の活用法 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 持久系競技(マラソン、水泳など) | 朝食に卵1〜2個と納豆1パック | 持続的なエネルギー供給、筋肉の修復 |

| 瞬発系競技(短距離走、重量挙げなど) | トレーニング後の食事に卵料理 | 筋肉の回復促進、タンパク質合成の促進 |

| チームスポーツ(サッカー、バスケなど) | 試合前日の夕食に納豆料理 | 消化にやさしく、翌日のパフォーマンスに影響しない |

日本スポーツ栄養学会の調査によると、タンパク質の摂取タイミングを工夫することで、同じ量でもより効果的に筋肉の回復と成長を促進できることが分かっています。特に卵に含まれるロイシンは筋肉合成のシグナルとなり、納豆に含まれるビタミンKは骨の健康維持に貢献します。

7.3 高齢者の健康維持と卵・納豆の役割

高齢になるにつれて重要性が増すのが、良質なタンパク質の摂取です。東京都健康長寿医療センター研究所の調査によると、高齢者の筋肉量維持には若年層よりも多めのタンパク質摂取が必要であることが示されています。

老年医学の専門医・山田先生は「高齢者は特に朝食でのタンパク質摂取が重要で、卵と納豆は消化吸収が良く、口当たりも柔らかいため理想的な食材」と指摘します。

納豆に含まれるナットウキナーゼには血栓予防効果があり、卵黄のコリンは認知機能の維持に貢献することが、近年の研究で明らかになっています。これらの栄養素は高齢者に多い心血管疾患や認知症のリスク低減に役立つとされています。

また、咀嚼力が低下した高齢者でも食べやすいように、次のようなアレンジがおすすめです:

- 温泉卵と納豆のとろとろ丼

- 納豆と卵のスクランブルエッグ

- やわらかめに茹でた卵と納豆のサラダ

- 卵と納豆入りのお味噌汁

国立長寿医療研究センターの研究によると、毎日納豆を食べる高齢者は骨密度の低下が緩やかであるという調査結果もあります。特に閉経後の女性にとって、納豆に含まれるビタミンKと大豆イソフラボンの組み合わせは骨粗しょう症予防に有効とされています。

| 年齢層 | 推奨される食べ方 | 期待される健康効果 |

|---|---|---|

| 65〜74歳 | 卵1個と納豆1パックを毎日朝食で | 筋肉量維持、基礎代謝の低下防止 |

| 75〜84歳 | 半熟卵と小分けの納豆を1日2回 | 消化負担軽減、必要栄養素の確保 |

| 85歳以上 | 卵豆腐や納豆ペーストなど形態調整 | 嚥下サポート、低栄養予防 |

7.4 子どもの成長と卵・納豆の重要性

成長期の子どもにとって、卵と納豆は理想的な栄養源です。小児科医の木村先生によると「卵に含まれるコリンは脳の発達に不可欠であり、納豆のビタミンKは骨の成長を促進します」と説明しています。

国立健康・栄養研究所の調査では、朝食でタンパク質をしっかり摂取している子どもは集中力や学習能力が高い傾向にあることが報告されています。卵と納豆は手軽に質の高いタンパク質を提供できるため、忙しい朝の食卓に最適です。

子どもの好き嫌いを克服するためには、卵と納豆を楽しく食べられる工夫が大切です。例えば、以下のようなレシピは子どもにも人気があります:

- 卵と納豆のキャラクター弁当

- 納豆入りオムレツ

- 卵と納豆のチーズトースト

- 納豆と卵のふりかけご飯

栄養教育の専門家である佐々木先生は「子どもが食材に興味を持ち、調理にも参加することで食への関心が高まる」と指摘します。卵の殻むきや納豆をかき混ぜる作業は小さな子どもでも楽しめる調理体験となります。

また、成長期特有の悩みに対応する栄養素も豊富に含まれています:

| 成長期の課題 | 卵・納豆の有効成分 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 骨の成長 | 納豆のビタミンK、卵のビタミンD | カルシウムの吸収促進、骨密度向上 |

| 脳の発達 | 卵黄のDHA・コリン | 神経細胞の形成促進、記憶力向上 |

| アレルギー体質 | 納豆の発酵成分、プロバイオティクス | 腸内フローラ改善、免疫機能調整 |

| 偏食・少食 | 卵のうま味成分、納豆の風味 | 食欲促進、多様な食品への興味喚起 |

学校給食でも卵と納豆は定番メニューとして取り入れられています。文部科学省の学校給食摂取基準においても、たんぱく質源として重要視されており、特に納豆は日本の食文化教育としても価値が高いとされています。

保育士の高橋さんは「給食で納豆や卵料理が出る日は子どもたちの反応も良く、食事の大切さを学ぶ良い機会になっている」と話します。家庭でも学校でも継続的に取り入れることで、生涯の食習慣形成に良い影響を与えることができるでしょう。

成長期に十分な栄養を摂取することは、将来の健康基盤を作る上でも非常に重要です。卵と納豆という手軽で栄養価の高い食材を上手に活用して、子どもの健やかな成長をサポートしましょう。

8. まとめ

卵と納豆は、手軽に入手できるコスパ最強の完全栄養食として、日々の健康維持に大きく貢献します。卵に含まれる良質なタンパク質とビタミン、納豆の発酵パワーと食物繊維が組み合わさることで、筋力維持、免疫力向上、腸内環境改善など、多方面からカラダをサポートしてくれるのです。イオンやセブンイレブンなどどこでも手に入り、1食あたり100円程度で済むコストパフォーマンスの高さも魅力的ですね。

本記事でご紹介した10種類のアレンジレシピを活用すれば、毎日の食事に飽きることなく継続できます。朝食には「卵と納豆のトースト」、お弁当には「卵と納豆の混ぜご飯」など、シーンに合わせた食べ方で栄養バランスを整えましょう。もし、納豆の臭いが気になる方は、かつお節やネギなどの薬味を加えることで和らげられますよ。

「卵のコレステロールが心配」という方も、最新の研究では1日1〜2個程度の摂取なら健康に悪影響はないとされています。また、カルシウムなど足りない栄養素は、小松菜や小魚などを組み合わせることで補えます。明治ブルガリアヨーグルトなどの発酵食品との相性も抜群です。

栄養士の先生方も推奨する卵と納豆の組み合わせは、忙しい現代人の強い味方。特に成長期のお子さんや筋力維持が必要なシニアの方にとって理想的な食材です。「ながら」でもできる簡単調理で、家族みんなの健康を支える食生活を始めてみませんか?理想的な日本型食生活の代表格として、ぜひ毎日の食卓に卵と納豆を取り入れてみてください。